Tensiones entre Guerra y Revolución en el cartelismo de la Guerra Civil española / Ezequiel Buyatti

- Revista Adynata

- 1 jul. 2023

- 14 Min. de lectura

… ningún Estado, por democráticas que sean sus formas, incluso la república política más roja, popular solo en el sentido mentiroso conocido con el nombre de representación del pueblo, no tendrá fuerza para dar al pueblo lo que desea

Mijaíl Bakunin, Estatismo y anarquía

… todo el mundo estaba decidido a impedir la Revolución en España; en especial el Partido Comunista, respaldado por la Rusia Soviética, que lanzó su máxima energía contra la Revolución. Según la tesis comunista una Revolución en esa etapa resultaría fatal y en España no debía aspirarse al control ejercido por los trabajadores, sino a la democracia burguesa

George Orwell, Homenaje a Cataluña

El sistema de propaganda y de educación de la multitud como elemento eficaz para la transmisión de consignas a todos los rincones del territorio en disputa durante la Guerra Civil española fue un procedimiento sustentado por diversos soportes: el oral –poemas, canciones, discursos, radiofonía–; el escrito –prensa, crónicas, literatura–; y el visual –cine, documentales de guerra, fotografía, cartelismo–. Este último se convirtió en una expresión del arte popular que estuvo ligada a un proceso de creación donde no hubo lugar para el concepto de “obra única”, sino que la construcción del diseño original fue solo una fase que transmutó en expresión icónica del combate colectivo.

La política del cartelismo como paisaje de papel, paisaje en movimiento, efímero, toma las calles para destronar al tradicional binomio cuadro-museo y satura de imágenes la vida de los habitantes de ciudades y pueblos. Estas imágenes, a su vez, traducen el conflicto político, ético, económico y social de la Guerra Civil española, la cual no se reduce a una división tajante y binaria: República contra el fascismo. Para profundizar el análisis de este hecho histórico, se observa que dentro del sector republicano, además de acuerdos y reclamos de unidad, también existieron disputas, enfrentamientos y posiciones políticas irreconciliables. En este texto se abordarán algunas de estas posiciones divergentes desde la expresión política-artística del cartelismo, centrándose fundamentalmente en las tensiones entre Guerra y Revolución y cómo esta expresión icónica se convierte en un soporte pertinente para visibilizar dichas tensiones.

Entre la iconografía revolucionaria y la institucionalizada

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial y la posterior Revolución rusa, el cartelismo se adentra en la propaganda política, destacando el cartelismo aliado y el revolucionario ruso. Además, el comercial se desarrolla enormemente en este periodo de entreguerras. En las tres primeras décadas del siglo XX, entonces, representa de manera general uno de los soportes para la propaganda política y comercial. La Revolución rusa, la ascensión del nazismo, las nuevas tendencias artísticas, el desarrollo y la producción de bienes de consumo y finalmente la Guerra Civil española marcan la cumbre del cartelismo como forma anunciadora de ideas, actos y mercancías, emparejándose con la ascensión de la radio y el cine como medios de propaganda comercial y política.

El cartelismo se desarrolla como potencia creadora en el marco de la Guerra Civil española. Este soporte artístico anuncia, desde los comienzos de la sublevación fascista y de la respuesta del pueblo en armas, lo que iba a acontecer en el transcurrir de la contienda. Mike Blacksmith, en su artículo “Arte y propaganda política en la Guerra Civil española”, sostiene que en los comienzos del conflicto, lo predominante no era la Guerra sino la Revolución, “... la cotidianidad que la marea de acontecimientos arrojaba a las masas”, todo ello dentro del voluntarismo y la emergencia que reinaron en la República Española en los primeros meses:

Con el correr de la Guerra, nace el cartel institucional, que ganó en calidad y arte pero perdió en imaginación y espontaneidad, perdió la fuerza del simbolismo más inmediato, para tomar la calidad artística, pero también la repetición y la falta de energía de una creciente desmoralización. Al cartelismo le pasó lo mismo que a la Revolución española, nació libre y multitudinario, fue posteriormente controlado y sometido al gobierno, y murió lentamente al ritmo de la derrota y la desmoralización.

Esta lectura de Mike Blacksmith coincide con la que Carles Fontseré desarrolla en “Consideraciones sobre el cartel de la Guerra Civil”. Fontseré, dibujante, impulsor del Sindicato de Dibujantes Profesionales de Barcelona y combatiente en la Brigadas Internacionales, sostiene:

… aquellos primeros carteles fueron, en cierta manera, el “certificado” multicolor de la Revolución en Cataluña. Los generalmente llamados “Carteles de la Guerra Civil española” vinieron después. Carteles que yo califico de “institucionales”, por decirlo de alguna manera, y ser obra de encargo de las oficinas de propaganda, en distinción de los carteles de las primeras semanas que fueron la obra espontánea y directa de los artistas que desde el primer momento quisieron participar con su labor en la lucha contra la reacción y el fascismo levantado en armas.

Fontseré afirma que no atenerse al orden cronológico de los carteles genera una pérdida en la dinámica interna que la propia Guerra Civil fue generando a través de las necesidades que la Revolución plantearon: “Dinámica histórica que en una ordenación racional de los carteles quedaría reflejada. Pues, a través del universo expresivo de los carteles pueden seguirse las vicisitudes de la Revolución y de la Guerra”. Precisamente esa dinámica que menciona el dibujante es la que se puede observar en estos tres carteles.

El primero, anónimo y del año 1936, reclama el ingreso a la milicias; en este caso particular, al Batallón Toledo. El segundo, “Las milicias os necesitan”, de Cristóbal Arteche, también de 1936, sigue en la misma línea. Interpela al interlocutor y advierte la necesidad de las milicias de abastecerse de combatientes. Además, continúa la intención de una unidad entre todas las fuerzas antifascistas ya que detrás de la miliciana se observa la bandera republicana, la anarquista y la socialista. Por último, el tercero, ya del año 1937, “Todas las milicias fundidas en el Ejército Popular”, de Melendreras, da cuenta de la unión de todas las banderas que se condensan en un solo combatiente: el Ejército Popular y su Estado Mayor Central.

El pueblo en armas y las columnas milicianas salvaron a la República en la primera hora. Más adelante, cuando el gobierno consiguió armas suficientes, las milicias fueron militar y políticamente controladas bajo la intromisión de la URSS, acabando, de esta manera, con toda expectativa revolucionaria que tuvo su desenlace en los Sucesos de Mayo de 1937 en Barcelona, en los cuales se disputa la central telefónica. En esta etapa de la Guerra Civil, el PCE (Partido Comunista Español) y el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) –apoyados por la URSS– vencen sobre la CNT-FAI (Confederación Nacional del Trabajo – Federación Anarquista Ibérica) y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Este suceso fue uno de los puntos de inflexión en los cuales se sepultó toda perspectiva revolucionaria.

La iconografía revolucionaria que con prontitud llenaron las paredes de la agitada Barcelona apareció, a los ojos de todos, burgueses atemorizados y luchadores revolucionarios, como signo inequívoco de una mayoritaria voluntad de lucha antifascista. La explosión cartelista de julio de 1936 fue un fenómeno que configuró la imagen heroica de la Revolución española que alumbró una gran esperanza del proletariado internacional: “Revolución roja y negra que se prolongó hasta las sangrientas jornadas de mayo del año siguiente en las que triunfó el gobierno de Negrín y se consolidó la influencia del Partido Comunista en toda la zona republicana”, sostiene Fontseré. Para el dibujante, es a través del universo expresivo de los carteles que pueden seguirse las dinámicas de la Revolución y de la Guerra:

Una aplicación crítica a la lectura del cartel podría ser hoy la llave que abriera el trasfondo sociológico en el que se movía el corpuscular mosaico de comités, partidos y organismos diversos, gubernamentales y militares, que en los primeros meses de la contienda se disputaban el poder: la dirección de la Revolución, la Guerra y las relaciones de España con las demás naciones y con el proletariado internacional.

Intentar la unidad proletaria

Pueden observarse diversas consignas dentro de ese trasfondo sociológico de los carteles que menciona Fontseré. De manera esquemática, se podría armar una serie con algunos de los carteles que reclaman por la unidad de todo el bando republicano. En este sentido, se puede hacer referencia a los dos carteles de Vicente Ballester Marco, “Unidad sindical” y “La Unión del proletariado”; y a los dos de Luis García Gallo, “Campos y fábricas para los sindicatos” y “Hacia la unidad de acción de la clase trabajadora”.

En los dos primeros carteles, la sinécdoque compuesta por los dos hombres de diferentes sindicatos –el interlocutor interpretaría por el contexto que uno es de la CNT y el otro de la UGT–, entablan una relación de unidad y respeto para defender los intereses del pueblo trabajador. La diferencia radica en que en el primero prima una unión fraternal, pasiva y de cierta calma, mediado por un fondo en el cual se observan elementos representativos del campo y de la ciudad –la tierra y la máquina, respectivamente–; y, en el segundo, la postura de los dos hombres hermanados toma otra lógica, ofensiva y violenta contra los elementos característicos del bando sublevado: la espada, el oro y la Iglesia, claros conceptos que remiten a la Conquista, al Imperio español y a la salvación de la “civilización cristiana y occidental” por la cual el fascismo combatió. Es interesante detenerse en el elemento metonímico del pañuelo; en ambos carteles funciona como un lazo de unidad entre ambos sindicatos y entre ambas posturas políticas o posiciones de mundo.

En los dos siguientes de Luis García Gallo, también se observa de fondo la conjunción entre el campo y la ciudad; sigue presente la figura retórica de la sinécdoque, pero, en este caso, por medio de las banderas de los sindicatos en particular, o de las corrientes políticas en general. Es decir, el rojo de la UGT y del socialismo de Estado, y el rojo y negro de la CNT y del anarquismo. A diferencia de los dos primeros carteles mencionados, estos introducen, a pesar del llamado de unidad, una consigna conflictiva en torno a la defensa de la República. Por un lado, “Campos y fábricas para los sindicatos” da lugar a una definición política, según qué central sindical la pronuncie, que puede estar hablando tanto de estatización (UGT) como de colectivización (CNT). La práctica de las colectivizaciones pudo confrontar con la teoría del socialismo estatal. La distribución de la tierra y de los medios de producción entre la misma población, designada por los teóricos del socialismo de Estado como última fase de su programa político y condición previa para el comunismo, ha sido llevada a la práctica por medio de la colectivización. En este sentido, ejemplo de lo mencionado eran las posiciones generales que tenían los sindicatos mencionados:

Mientras la CNT quiere la socialización a base de una colectivización general, prefiere la UGT la nacionalización. Esta se limita a las grandes propiedades. Significa la expropiación de los grandes terratenientes, de los grandes latifundios, y su traspaso al Estado. Esto es estatización. La forma de producción y consumo dentro de los pueblos queda sin arreglo, se sigue hasta ahora con el desorden capitalista. La pequeña propiedad privada y el culto individual de la tierra continúan. (Souchy Bauer, 2007, p. 11)

Por otro lado, en el último cartel de esta serie, también se lee “Por la victoria de la Guerra y de la Revolución, trabajadores de España, ¡Uníos!”. Proclamar una consigna de esas características, reclamando la unión proletaria conlleva a detenerse sobre una disputa crucial en el acontecer de la República: ¿Primero se gana la Guerra y luego se hace la Revolución? ¿O Guerra y Revolución son indivisibles?

¿Lo primero es ganar la Guerra?

En el seno del complejo proceso social ibérico se dieron experiencias inéditas de realizaciones concretas llevadas adelante por mujeres y hombres decididos a no claudicar frente al fascismo en versión falangista y al estalinismo. Cuando Stalin proporcionó algunas armas a los antifascistas, también envió un ejército de agentes “comunistas” que tuvieron apoyo en las embajadas rusas de Madrid, Valencia y Barcelona, e intentaron manejar desde allí al Gobierno español, mediante la presión del transporte de armas:

Mientras la prensa comunista de todos los países publicaba que la URSS era la única que proporcionaba desinteresadamente armas a los antifascistas españoles, se olvidaba de advertir que Stalin hacía pagar cada cartucho por el gobierno de Valencia de antemano y en oro. (Rocker, 1975, p. 53)

La Revolución española había adquirido desde el comienzo un carácter que no podía ser grato para los gobernantes del Kremlin. Refutó el mito de la necesidad del socialismo de Estado como etapa de transición hacia el comunismo y demostró que la autoorganización del pueblo podía prosperar sin tutelas burocráticas. Una victoria de la Revolución española no solo hubiera golpeado fuerte al fascismo sino que desalojaría de su posición a su hermano gemelo: el bolchevismo. Habría demostrado que la supuesta transición solo servía para que los nuevos gobernantes consoliden sus nuevas formas de tiranía.

Esta tesis de Rocker, de difícil aceptación para los socialistas de Estado, coincide con la que George Orwell desarrolló en Homenaje a Cataluña. A pesar de que Orwell participó de las milicias del POUM, este declara que “de acuerdo con mis preferencias puramente personales, me hubiera gustado unirme a los anarquistas” (Orwell, 2008, p. 129). Las tácticas de los socialistas autoritarios, a pesar de los recelos entre anarquistas y el POUM, hacían coincidir a estas últimas tendencias. Es decir, la CNT-FAI y el POUM propugnaban el control total de la tierra, fábricas y talleres por los trabajadores mismos y no separaban la Guerra de la Revolución, querían una España revolucionaria y no una España democrática con un gobierno centralizado.

Orwell, como periodista, escritor y combatiente, tenía la impresión “de que España sufría una plaga de siglas”. Cuando llega a Barcelona y se une a las milicias revolucionarias, un compañero le afirma “aquellos son los socialistas”. Orwell, desconcertado se pregunta: “¿Acaso no somos todos socialistas? Me pareció tonto que hombres que luchaban por su vida tuvieran partidos distintos; mi actitud siempre fue: ‘¿Por qué no dejamos de lado todas esas tonterías políticas y seguimos adelante con la guerra?’” (Orwell, 2008, p. 60). Sin embargo, los hechos demostraron que no eran posiciones políticas conciliables. El socialismo autoritario fue contrario a las ideas y prácticas de la autoorganización proletaria y campesina:

Los anarquistas (único movimiento revolucionario que ejercía gran influencia), fueron obligados a ceder en un punto tras otro. Se frenó el proceso de colectivización, se eliminaron los comités locales, se disolvieron las patrullas de trabajadores y se restablecieron, reforzadas y muy bien armadas, las fuerzas policiales de la preguerra; el gobierno se hizo cargo de varias industrias claves que habían estado bajo el control de los gremios. (Orwell, 2008, p. 68)

Para Orwell, el hecho central en este acontecimiento histórico fue omitido: la Revolución la estaba realizando el mismo pueblo. Desde la prensa hegemónica, toda la lucha fue reducida a una cuestión de “fascismo versus democracia”:

… los comunistas no estuvieron en la extrema izquierda, sino en la extrema derecha. En realidad no debería resultar sorprendente, pues las tácticas del Partido Comunista en otros países han puesto en evidencia que es necesario considerar al comunismo oficial, al menos por el momento, como una fuerza contrarrevolucionaria. (Orwell, 2008, p. 69)

Esta contextualización permite abordar el cartelismo de la Guerra Civil española desde un análisis que visibiliza la tensión tanto entre Guerra y Revolución como entre las diferentes posiciones éticas, políticas, económicas y sociales.

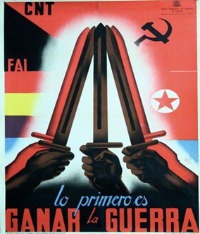

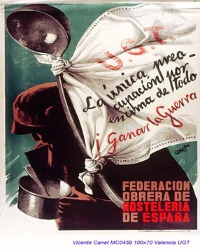

En estos tres carteles, “Lo primero es ganar la guerra”, de Cantos; “1° Ganar la guerra, ¡Menos palabras vanas!, de Parrilla; y “La única preocupación por encima de todo, ¡ganar la guerra!”, de Vicente Canet, explícitamente se proclama por focalizar las fuerzas en la Guerra, lo que da lugar a un mensaje claro: no es tiempo para la Revolución.

A pesar de la idea de unidad construida en los dos primeros carteles con la conjunción de las diversas banderas y en la necesidad transmitida en la bandera blanca del tercer cartel, sería pertinente analizar cómo estas consignas anulan eso que no mencionan: a la par de ganar la Guerra, profundizar la Revolución. Por lo tanto, más que una reivindicación general por poner en primer plano el conflicto bélico, estos tres carteles serían una ofensiva de la visión estatista y centralista contra el Consejo de Aragón y las colectividades rurales que llevan adelante la organización popular en las zonas de Aragón, Barcelona y Levante. Se está, entonces, ante una propaganda que representa las tensiones en la zona antifascista, dentro del campo republicano, que persigue el fin de centralizar el poder en el Estado y frenar el empuje revolucionario que avanza desde la autoorganización de las colectividades agrarias y su epítome fundamental que fue el Consejo de Aragón.

La Guerra y la Revolución son indivisibles

Durante 1936 y 1937, Agustín Souchy Bauer recorrió los pueblos de Aragón que, pocos días después del 19 de julio, empezaron a vivir la experiencia del comunismo libertario. Según Bauer (2007), pese a los ataques combinados de fascistas e imperialistas, a la no intervención de las democracias y a la oposición de los enemigos de la Revolución española en el mismo frente antifascista, la construcción del anarquismo en España se demostraba, no en teoría abstracta, sino en la práctica, en la vida:

La distribución de la tierra, del trabajo y del ganado fue lo primero que se hizo. La colectividad hubo de ocuparse, ante todo, de asegurar la existencia material de sus miembros. Los productos del campo fueron llevados a un almacén común; los alimentos más importantes, repartidos por igual entre todos. Los productos sobrantes se emplean para el intercambio con otras comunas o con las colectividades de las ciudades. Los productos propios se reparten gratuitamente. (Souchy Bauer, 2007, p. 7)

Por otra parte, además de acompañar con cifras, Frank Mintz, en su obra Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria, ofrece una postura similar a la de Souchy Bauer en relación con los enemigos de la Revolución española:

758.000 colectivistas en la agricultura y 1.080.000 en la industria. Tenemos, por lo tanto, 1.838.000, cifras mínimas que nos permiten sacar porcentajes globales […]. La autogestión fue el puntual de la economía y un símbolo revolucionario, a pesar de los pasares, desde el principio hasta el final de la guerra, que ganaron los antiautogestionarios (con etiqueta franquista y los variopintos saboteadores, con el PC y los soviéticos a la cabeza). (Mintz, 2008, p. 102)

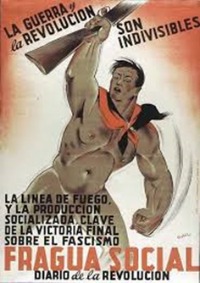

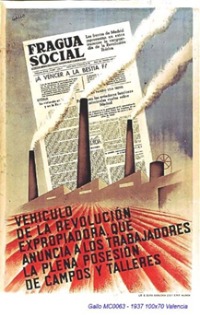

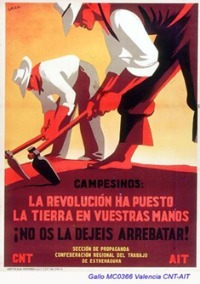

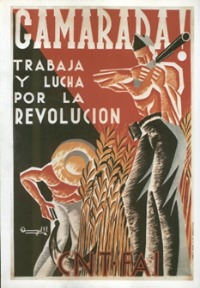

La obra cultural y la Revolución son inseparables de la Guerra. Y pudo realizarse gracias a la posibilidad de autogestión y a la lucha contra el Capital: “Así, en la mente del colectivista todo coexistía en un mismo plano: autogestionar el pueblo, alistarse en las milicias, crear una escuela de tipo Ferrer i Guardia y dar clases sobre anticoncepción” (Mintz, 2008, p. 89). Los tres primeros carteles de Gallo y el cuarto de Ángel Martí, “Camarada, trabaja y lucha por la revolución”, dan cuenta de esta coexistencia que menciona Mintz. Consignas como “La guerra y la revolución son indivisibles. La línea de fuego y la producción socializada, clave de la victoria final sobre el fascismo”; “Campesinos, la revolución ha puesto la tierra en vuestras manos, ¡no os la dejéis arrebatar!”; y “Camarada, trabaja y lucha por la revolución”, ponen en el primer plano la autogestión, la colectivización, el diálogo entre la cultura y las armas, entre el campo y la ciudad, la conjunción entre el combate y la defensa de la tierra y la coexistencia indivisible entre Guerra y Revolución.

Formas de habitar el mundo

Se abordaron diversas expresiones del cartelismo como expresión combativa y parte del sistema de propaganda del pueblo en armas. Expresiones que transmutan en elementos eficaces para la transmisión de consignas de resistencia y lucha de la Guerra Civil y de la Revolución española. El cartelismo funcionó como soporte político y artístico en el cual la construcción del diseño original fue solo una fase que se convirtió en expresión del combate colectivo. La explosión iconográfica, la estética y las consignas de los carteles funcionaron como elementos recurrentes del sistema propagandístico antifascista. Estos artificios tuvieron sus objetivos claros: motivar a milicianos y soldados del frente, educar al pueblo, levantar la moral de población civil, convencer a los neutrales, aminorar la moral enemiga.

La Guerra Civil española, como una de las últimas guerras en las que se intentó transformar las maneras de habitar el mundo, se enmarca en un momento histórico en el cual existía una convicción de vencer, de derrotar al fascismo. Quizás, dicha convicción estuvo oxigenada por el inmenso trabajo cultural y educativo. Los enemigos declarados y no declarados de la Revolución española, cualquiera sea la índole de sus narrativas, terminaron de sepultar ese sueño que por momentos se materializó:

Estoy profundamente persuadida, segurísima, que si la CNT-FAI, teniendo todo en sus manos y bajo sus dependencia, hubiese bloqueado los bancos, disuelto y eliminado guardias de asalto y guardias civiles, puesto candado a la Generalitat en vez de entrar en ella para colaborar, dado un golpe mortal a toda la vieja burocracia, barrido a los adversarios vecinos y lejanos, hoy, se puede estar seguro, no sufriríamos la situación que nos humilla y nos hiere, porque la revolución hubiera tenido para consolidarse lógicos desarrollos. Dicho esto, no entiendo afirmar que los compañeros hubieran podido realizar la anarquía, pero sí encaminarla, aproximarse lo más posible a ese comunismo libertario del que se habla aquí. (Citado en Mintz, 2006, p. 160)

Estas palabras de Emma Goldman nos ofrecen una posible respuesta al complejo desarrollo de la Guerra Civil y Revolución española. El problema de fondo sigue siendo, de manera general, las diferentes maneras de habitar el mundo, de relacionarse y de organizarse: verticalistas y autoritarias que organizan la vida de las diferentes poblaciones u otras horizontales que intentan profundizar la participación directa de los individuos en la organización colectiva, a la vez que niega el principio de autoridad y recupera la vida.

Referencias bibliográficas

Bakunin, M. (2013). Estatismo y anarquía. Libros de Anarres: Buenos Aires.

Bauer, A. S. (2005). Entre los campesinos de Aragón: el comunismo libertario en las comarcas liberadas. Editorial Tierra del sur: Buenos Aires.

Blacksmith, M. (s/f). “Arte y propaganda política en la Guerra Civil española” en Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores. Disponible en: http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Carteles.htm.

Fontseré, C. (s/f). “Consideraciones sobre el cartel de la Guerra Civil” en Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores. Disponible en: http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Carteles.htm.

Fundación Pablo Iglesias (2004). Carteles de la guerra: 1936-1939. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional/Fundación Pablo Iglesias/Lunwerg.

Kropotkin, P. (2005). La conquista del pan. Libros de Anarres: Buenos Aires.

Mintz, F. (2008). Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria. Libros de Anarres: Buenos Aires.

Orwell, G. (2008). Homenaje a Cataluña. Editorial Tierra del sur: Buenos Aires.

Pérez Segura, J. (2015). “Imágenes en guerra. Las muchas vidas del cartel político republicano español de 1936 a 1939” en Artigrama, Nº 30: 79-97.

Rocker, R. (1975). “La guerra civil española y la traición de Stalin” en Reconstruir: Buenos Aires.

Tomás, F. (2006). “Guerra Civil española y carteles de propaganda: El arte y las masas” en Olivar, Vol. 7, Nº 8: 63-85.

Comentarios